Julio César Strassera nunca creyó posible que la historia lo pusiera en el lugar que terminó ocupando: ser el fiscal del Juicio a las Juntas que condenó el terrorismo de Estado y dio un ejemplo a todo el mundo. Pero la vida lo sorprendió, y en octubre de 1984, cuando tenía 51 años recién cumplidos, el destino lo puso en ese lugar.

“Ni yo mismo pensé que podíamos llegar a la instancia del Juicio a las Juntas”, declaró alguna vez Strassera, el hombre cuyo alegato final de acusación se convirtió en la síntesis de la restauración democrática en la Argentina que salía de su dictadura más sangrienta. Este jueves se cumplen cuarenta años desde aquel 18 de septiembre en el que, en nombre de todo el pueblo argentino, Strassera dijo “señores jueces: nunca más”.

Un juicio inesperado

Hacia 1984, lo que se esperaba que ocurriera de acuerdo al ordenamiento jurídico argentino era que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea responsables por los crímenes de lesa humanidad que se desencadenaron a partir del 24 de 1976.

Ese era el camino previsto. Pero el Consejo Supremo se negó a juzgar a las altas cúpulas de la dictadura, y entonces tuvo que intervenir la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un tribunal civil.

Julio César Strassera, que encabezaba la cámara, se convirtió en el fiscal a cargo de la acusación en el juicio que se sirvió del exhaustivo informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para juzgar las responsabilidades de dictadores como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, entre otros.

Strassera había sido nombrado fiscal federal por la mismísima Junta militar, y luego juez. Según testigos y sobrevivientes, en los años de la dictadura negó algunos hábeas corpus e incluso maltrató duramente a algunas detenidos. Además, sobreseyó a los sospechosos de la Masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados curas y seminaristas de la congregación palotina en una iglesia de Villa Urquiza.

Pero en medio de la restauración democrática, aquel hombre de carrera en el Poder Judicial y nacido en Comodoro Rivadavia estaba a punto de ocupar el rol que cambiaría su vida y la historia argentina.

Un equipo joven y muy solo

Nadie se acercaba demasiado a Strassera cuando le asignaron la acusación de las Juntas que habían encabezado la dictadura. No era una cuestión personal: el problema era su rol. La tarea que cargaba sobre sus espaldas. Esa enorme responsabilidad era una oportunidad histórica pero también era una tarea titánica y, sobre todo, un enfrentamiento abierto con quienes habían secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido a miles de personas.

La democracia, recién reinstalada, era frágil. El rol de Strassera lo exponía demasiado. Por eso a su alrededor sonaba el eco del silencio. Los funcionarios judiciales de carrera tomaban distancia de su investigación: no querían involucrarse en una causa que resultaba “demasiado pesada”.

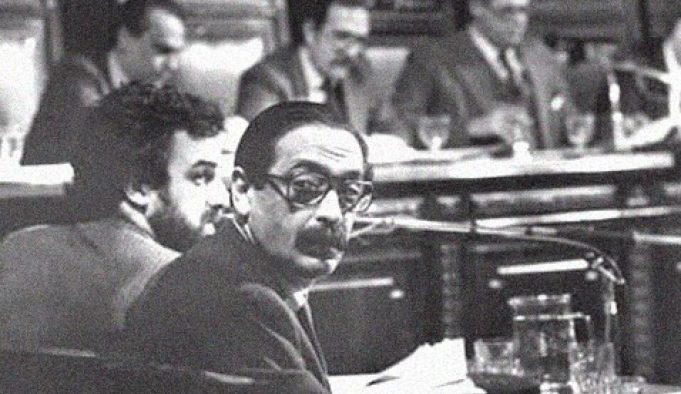

Luis Moreno Ocampo era un treintañero cuando se acercó a Strassera para sumarse a su investigación. Con el impulso de otros jóvenes que hacían sus primeras experiencias en el Poder Judicial, empujaron el trabajo de la fiscalía. Moreno Ocampo, sentado siempre junto a Strassera durante las audiencias del juicio, se convirtió en su fiscal adjunto.

En los pasillos judiciales estaban prácticamente solos, pero a la hora de construir la prueba de sus acusaciones se valieron del enorme trabajo de la Conadep, que ya había elaborado su informe “Nunca más”, el que inspiraría el cierre del alegato del fiscal. El informe recogía, sobre todo, testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la dictadura y de los familiares y amigos de los desaparecidos.

La estrategia de la fiscalía liderada por Strassera fue elegir casos paradigmáticos que dieran cuenta de que las Juntas Militares habían desplegado un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas. Ni los delitos sexuales ni la apropiación de bebés y niños fueron juzgados en esa instancia.

La acusación partió de una base de algo más de 700 casos, y el tribunal se centró en casi 300. Los fiscales estaban muy solos en los pasillos de Tribunales. El miedo a las represalias de unas Fuerzas Armadas todavía muy poderosas estaba latente. Sin embargo, la contundencia de los testimonios y de la cantidad de casos hablaba por sí misma.

Vivir bajo amenaza pero con garantías

Eso de que el Juicio a las Juntas era una causa “demasiado pesada” no era sólo una sensación en los pasillos judiciales. Los fiscales recibían sobres con balas de armas reglamentarias o mensajes anónimos en los que los amenazaban con fusilarlos. La casa de Strassera parecía un posible blanco constante.

En medio de ese trasfondo, el presidente Raúl Alfonsín le hizo saber al fiscal, incluso a través de una reunión en la Casa Rosada, que el Poder Ejecutivo ofrecía las garantías necesarias para que el juicio avanzara. Alrededor de la fiscalía sonaba un coro anónimo que sugería suavidad a la hora de la acusación, pero Strassera y su equipo de fiscales tenían otros planes.

El horror en primera persona

El Juicio a las Juntas empezó formalmente el 22 de abril de 1985. Cuando declaró Adriana Calvo de Laborde, la primera sobreviviente de la dictadura que prestó su testimonio en el juicio, Strassera sintió que las chances de que el tribunal condenara a las cúpulas militares eran más reales que nunca.

Calvo de Laborde, que había sido secuestrada en 1977, que había sido víctima de tortura en varios centros clandestinos de detención y que había parido con la cabeza encapuchada arriba de un auto de un grupo de tareas, contó el horror como nadie lo había escuchado antes. La mujer, docente e investigadora, contó también las apropiaciones de bebés de las que había sido testigo involuntaria en medio de su prisión ilegal. Su testimonio fue conmovedor y arrollador.

La épica del final

Strassera transitaba el juicio rodeado de los jóvenes que colaboraban con su tarea. Fumaba alrededor de sesenta cigarrillos diarios y, a veces, no podía contener sus reacciones ante las faltas de respeto de los abogados defensores de los acusados. Intercambiaban algún gesto provocador, algún insulto, alguna mirada feroz.

Ante la prensa se mostraba como un hombre al que no le llegaba ninguna bala en ningún sobre y que no había visto ningún movimiento extraño en las inmediaciones de su casa. Sabía que la suya era una tarea que requería firmeza y la encarnaba.

Sabía, también, que la instancia del alegato, especialmente el final, debía tener una contundencia a la altura de la acusación que formulaba. Preparó sus palabras con un colaborador clave: Carlos Somigliana, que era dramaturgo y también funcionario judicial.

Los tres hijos de Somigliana, especialmente “Maco”, colaboraban con Strassera en su trabajo como fiscal. Somigliana padre, que desde 1981 formaba parte de Teatro Abierto y denunciaba desde allí las atrocidades de la dictadura, fue imprescindible para que las palabras finales de Strassera tuvieran contenido jurídico pero también poético y hasta épico.

Es que el alegato final del fiscal no se privó de citar obras centrales de la literatura universal como la La Divina Comedia. “Dante Alighieri, en La Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados…“, dijo Strassera ante el tribunal y ante los acusados. La sombra de Somigliana se escondía en esa decisión discursiva.

También dijo, equilibrando el contenido más concreto de la acusación con los pasajes más reflexivos: “(…) este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación Argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate”.

“A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última”, advirtió Strassera ante el tribunal de los seis jueces que debían emitir una sentencia. En esas palabras se resumía la chance irrenunciable de no dejar pasar esos crímenes atroces y, a la vez, la importancia de que la justicia se impusiera ante cualquier posible deseo de venganza.

Sin embargo, lo que hizo de ese alegato un discurso inolvidable fue su final. El fiscal acababa de pedir reclusión perpetua para los máximos responsables del terrorismo de Estado y penas más bajas para otros integrantes de las juntas militares. Servido del nombre que la Conadep había puesto a su informe, Strassera jugó una carta de enorme potencia en su cierre: no habló en su nombre sino que le puso voz a lo que era una exigencia y un deseo de carácter colectivo.

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”, dijo. No hubo manera de contener la ovación y los aplausos que estallaron justo después de que el fiscal terminara su alegato.

El tribunal ordenó el desalojo inmediato de la sala, pero la frase ya había quedado flotando en ese recinto en el que los dictadores serían finalmente condenados. Y en toda la Argentina, que condensó en esa expresión el límite que la sociedad civil exigía a quienes habían ejercido el terror nada menos que en nombre del Estado.

El tribunal condenó a los acusados. “La fiscalía descansa”, habrá pensado Strassera entonces. Con la ayuda de un dramaturgo y de una frase nacida en el Gueto de Varsovia para alentar la resistencia al horror nazi -de ahí viene lo de “Nunca más”- el fiscal se había inscripto para siempre en los libros que cuentan la historia argentina.